Karten – ob digital oder in Papierform – bilden Staats- und Landesgrenzen ab. Doch Grenzen existieren nicht nur auf Landkarten, sondern auch mental (mental maps[1]) und erfüllen hierbei häufig den Zweck einer ideologischen Grenzziehung. Exemplarisch steht hierfür der „Eiserne Vorhang“, der das kapitalistische und demokratische Westeuropa vom kommunistischen und autoritären Osteuropa trennte. Dass es sich hierbei weniger um eine geographische Grenze, sondern um eine ideologische handelte, wird unter anderem an der Teilung Deutschlands in BRD und DDR deutlich. Zudem bewies Jugoslawiens blockfreier Status nach dem Tito-Stalin-Bruch 1948 die Lückenhaftigkeit des Eisernen Vorhangs. Auch Albaniens Abwendung von der Sowjetunion 1961 und von China 1978 sowie die anschließende vollständige Isolation des Landes[2] verdeutlichen, dass es sich eben nicht um zwei distinkte politische Blöcke handelte.

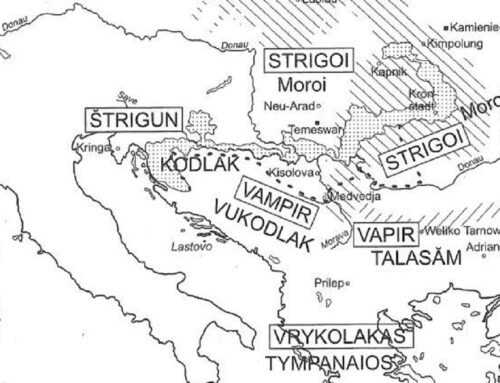

Selbstverständlich handelte es sich beim „Eisernen Vorhang“ um eine Grenze, die aus politikgeschichtlicher Perspektive durchaus Sinn ergab und den historischen und geopolitischen Ereignissen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geschuldet war. Jedoch ist nicht zu leugnen, dass die negative Aufladung des europäischen Ostens und Südostens einer westeurozentrischen Gleichsetzung Ost- und Südosteuropas mit negativen Attributen und Stereotypen (Barbarei, Gewalt, Klientelismus, Verdorbenheit, Zivilisationsferne etc.) folgte. Diese Denktradition geht laut dem US-amerikanischen Historiker Larry Wolff auf die Zeit der Aufklärung zurück, als der Begriff der Zivilisation geprägt wurde und das westliche Europa zum Zwecke der Selbstlegimitierung und Identitätskonstruktion Osteuropa als seinen abergläubischen und unzivilisierten Gegenpart definierte[3]. Wolff zufolge ersetzte im ausgehenden 18. Jh. die noch aus der Antike stammende Einteilung Europas in einen „barbarischen Norden“ und einen „zivilisierten Süden“ eine Trennung Europas in einen „aufgeklärten und zivilisierten Westen“ und einen „abergläubischen und unzivilisierten Osten“[4]. Somit konnte der aufgeklärte Fortschritt Westeuropas zum einen bestätigt werden, zum anderen konnte gleichzeitig ein Name für die differierenden Verhältnisse im europäischen Osten gefunden werden[5]. Diese These von der „Erfindung Osteuropas“ fußt auf Edward Saids „Orientalismusthese“, wonach der „Okzident“ den „Orient“ als moralisches Spiegelbild imaginierte, um somit eine Definition von sich selbst und der eigenen Überlegenheit zu schaffen[6]. Auf Said und Wolff aufbauend prägte die bulgarisch-amerikanische Historikerin Maria Todorova ihr Konzept von „Balkanismus“. Todorova argumentiert, dass wie auch der Orient und Osteuropa die Balkanregion eine negative Imagination durch den Westen erfuhr, die ebenfalls im 18. und 19. Jh. begann und graduell verlief[7]. Insbesondere die Balkankriege 1912/13 und die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre trugen zur Manifestierung der Gleichsetzung des Balkans mit Chaos, Brutalität sowie Rückständigkeit bei und ließen die Region in der „westlichen“ Wahrnehmung als „dezidiert von Europa“[8] verschiedene Region erscheinen[9].

Im Gegensatz zum „Okzident/Westen“ in binärer Opposition stehenden „Orient“ handelt es sich bei „Osteuropa“ und „Balkan“ um Übergangszonen von West („Okzident“) nach Ost („Orient“). Beide Raumkonzepte sind also innerhalb des europäischen Kontinents zu verortende Abgrenzungsdiskurse[10], die zwar nicht gleichzusetzen sind, in ihren charakteristischen Unterschieden zu Westeuropa jedoch vier Überschneidungen aufweisen: 1.) das Erbe zerfallener Großmächte (Habsburgermonarchie sowie Osmanisches und Russisches Reich) mit ethnisch und religiös heterogener Bevölkerung; 2.) eine verspätete Industrialisierung und Urbanisierung; 3.) das Fehlen kultureller Epochen wie Renaissance und Reformation; 4.) das orthodoxe Christentum[11].

Theoretisch ließe sich der Balkan schon im Orient verorten. So bezeichneten Geographen im 19. Jh. den Balkan als „orientalisch“[12] und auch Reiseschriftsteller wie Alexander Kingslake (1809–1891) und Henry Charles Woods (1881–1939) bezeichneten in ihren Werken den Balkan als dem Orient zugehörig[13]. Im Diskurs von „Orientalismus“ und „Balkanismus“ besteht jedoch eine signifikante Differenz: Während dem „Orientalismus“ durchaus positive und utopische Elemente sowie Assoziationen mit Luxus, Extravaganz, Erotik, Müßiggang und Femininität inhärent sind, fehlen diese im „Balkanismus“ (nahezu) vollständig[14]. Vielmehr ist der Balkan mit Armut, Schroffheit, Grausamkeit, Gewalt und Maskulinität assoziiert[15]. Wie auch Osteuropa erfüllt der Balkan eine Brückenfunktion und Mediatorrolle zwischen den als vollständige Gegenwelten/-pole ausgebildeten Entitäten „Okzident“ und „Orient“, da sie als Zwischenpositionen zwischen beiden sowie unvollständige Versionen des Westens gelten[16].

Zur Vermeidung der negativen Konnotation des Balkanbegriffs weicht man gelegentlich auf den neutral(er)en Terminus „Südosteuropa“ aus. Dieser kam im frühen 19. Jh. in Gebrauch und stand im Zusammenhang mit preußischen und österreichischen Interessen in der Region[17]. Im ursprünglichen geographischen Sinn war jedoch auch „Balkan“ neutral und geht auf den preußischen Geographen Johann August Zeune (1778–1853) zurück, der die drei Teile des europäischen Mittelmeers nach den Gebirgszügen benannte, die sie vom europäischen Festland trennten: Pyrenäen-, Alpen- (heute: Apennin-) und Balkanhalbinsel[18]. Mit dieser Einteilung folgte Zeune der Tendenz der im 18. Jh. entstehenden Geographie für die Zoneneinteilung von Kontinenten wissenschaftliche Kriterien zu verwenden[19]. Zur damaligen Zeit war für den osmanisch beherrschten Balkan/Südosteuropa noch die Bezeichnung „Europäische Türkei“ geläufig[20]. Nach der Entstehung souveräner Staaten durch die Berliner Verträge von 1878 wurde diese dann durch „Balkan“ abgelöst[21].

Selbstverständlich lässt sich die verheerende Gewalt, die sich im Zuge des nation-building der sich im 19. und frühen 20. Jh. aus dem Osmanischen Reich herauslösenden Balkanstaaten und der Balkankriege sowie Jugoslawienkriege des frühen und späten 20. Jh.s ereignete, nicht als dezidiert das südöstliche Europa betreffendes Problem leugnen, allerdings wurden (und werden) die tatsächlichen Ursachen der Konflikte in Ost- und Südosteuropa aus westlicher Perspektive allzu oft übersehen oder ignoriert. Zentrale Gründe für die „balkanischen“ Verhältnisse liegen in der Nationalisierung nach westlichem Muster[22]. Während die Schaffung von Nationalstaaten im westlichen und nordwestlichen sowie südlichen Europa (zumeist) bei Vorhandensein entsprechender politischer und gesellschaftlicher Institutionen und Entwicklungen sowie weitestgehend homogener oder einheitlicher Titularnationen recht gut funktionierte, waren die südosteuropäischen Staaten mit dem Fehlen ebensolcher Institutionen und Entwicklungen sowie ethnischer und religiöser Heterogenität konfrontiert. Aus Überheblichkeit und eigener Selbstüberhöhung wird dies aus westlicher Perspektive gerne ausgeblendet. Auch der Umstand, dass das Konzept von Westeuropa (bzw. Westen) erst durch ein Osteuropa, den Balkan und den Orient als dezidiert verschiedene oder konträre Regionen imaginiertes Othering entstand, bleibt meist unerwähnt. Selbstverständlich dürfen im östlichen und südöstlichen Europa vorherrschende Realia, die diese als von Westeuropa verschiedene Geschichtsregionen konstituieren, nicht übersehen oder ignoriert werden und natürlich müssen diese in eine objektive Ost- und Südosteuropaforschung einfließen, allerdings sollten negative Stereotypen angemessen dekonstruiert werden und die Differenz zwischen West und Ost nicht in einer inhärenten Ontologie, sondern in historischen, kulturellen, gesellschaftlichen und sprachlichen Unterschieden und in der Konstruktion von Eigen- und Fremdbildern gesucht werden.

Bei der mentalen Kartierung Ost- und Südosteuropas bzw. des Balkans spiel(t)en zwei Dimensionen eine besondere Rolle: die Imagination einer Kontrastfolie, die durch ihre Andersartigkeit die westeuropäische Identität konstituiert und „die kartographische Vermessung einer angeblich zusammenhängenden ‚Sphäre‘ der Ähnlichkeit zwischen Ländern und Völkern“[23]. Die Ablösung der imaginativen Ordnung der Renaissance von „kultiviertem“ Süden und „primitivem“ Norden durch die Verlagerung der Machtzentren von südeuropäischen Städten wie Rom, Florenz und Venedig nach nord-(west-)europäischen Städten wie London, Paris und Amsterdam in der Aufklärung zog das Bedürfnis nach sich einen neuen „unzivilisierten“ Gegenpol zu schaffen[24]. Der bulgarisch-französische Historiker und Philosoph Cvetan Todorov brachte es auf den Punkt: „Selbsterkenntnis vollzieht sich über die Kenntnis des anderen“[25].

Quellen:

Drace-Francis, Alexander, Zur Geschichte des Südosteuropakonzepts bis 1914, übers. von Martin Prochazka, in: Karl Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11: Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt 2003, 275–286.

Gibson, Matthew, Dracula and the Eastern Question. British and French Vampire Narratives of the Nineteenth-Century Near East. Basingstoke 2006.

Lütz, Katharina, Von Drachen und verfilzten Pelzmänteln: Über die Konstruktion des „Ostens“ in Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Serie, in: Marketa Spiritova / Katerina Gehl / Klaus Roth (Hgg.), Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten. Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel. Bielefeld 2020, 53–70.

Mazower, Mark, Der Balkan, übers. von Elvira Willems. Berlin ²2003.

Schenk, Frithof Benjamin, Mental Maps. Die Konstruktion von geographischen Räumen seit der Aufklärung, Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 493–514.

Schmitt, Oliver Jens, Die Albaner. Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident. München 2012.

Todorova, Maria, Historische Vermächtnisse als Analysekategorie. Der Fall Südosteuropa, in: Karl Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11: Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt 2003, 227–252.

Wolff, Larry, Die Erfindung Osteuropas: Von Voltaire zu Voldemort, übers. von Elisabeth Wielander, in: Karl Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11: Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt 2003, 21–34.

Weiterführende Literatur:

Bakić-Hayden, Milica, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review 54 (1995), 917–931.

Lemberg, Hans, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom „Norden“ zum „Osten“, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 33 (1985), 48–91.

Said, Edward, Orientalism. London 2019. Deutsche Übersetzung: Orientalismus, übers. von Hans Günter Holl. Frankfurt/M. 2009.

Todorova, Maria, Imagining the Balkans. Oxford, New York ²2009. Deutsche Übersetzung: Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil, übers. von Uli Twelker. Darmstadt 1999.

Wolff, Larry, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford/CA 1994.

Referenzen:

[1] Der Begriff der mental map (kognitive Landkarte) geht auf den amerikanischen Psychologen Edward C. Tolman aus dem Jahr 1948 zurück und wurde in den 1970er Jahren von dem Geographen Roger M. Downs und dem Psychologen David Stea für die sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung zugänglich gemacht (vgl. Frithof Benjamin Schenk, Mental Maps. Die Konstruktion von geographischen Räumen seit der Aufklärung, Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 493–514, 494–495). Downs und Stea beschreiben eine mental map folgendermaßen: ‚eines Menschen strukturierte Abbildung eines Teils der räumlichen Umwelt…Sie spiegelt die Welt so wieder, wie ein Mensch glaubt, daß [sic!] sie ist, sie muß [sic!] nicht korrekt sein. Tatsächlich sind Verzerrungen sehr wahrscheinlich‘ (ebenda, 494). Es handelt sich also um ein (teilweise) auf realen geographischen Parametern basierendes Konstrukt, das zwangsläufig durch subjektive Eindrücke und Erfahrungen ergänzt wird. In der geisteswissenschaftlich orientierten Forschung werden textlich und bildlich ausgedrückte Raumvorstellungen einer Gemeinschaft untersucht und Raumkonstruktionen werden als „geopolitische Einheiten [verstanden], die als zusammenhängende Räume und Denkkonventionen aus der politischen Geschichte entstanden sind“ (ebenda, 497).

[2] Vgl. Oliver Jens Schmitt, Die Albaner. Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident. München 2012, 163.

[3] Vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 499; Larry Wolff, Die Erfindung Osteuropas: Von Voltaire zu Voldemort, übers. von Elisabeth Wielander, in: Karl Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11: Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt 2003, 21–34, 21. Siehe auch: Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford/CA 1994.

[4] Vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 499.

[5] Vgl. Wolff, Die Erfindung Osteuropas, übers. von Wielander, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 21–34, 21–22. An Wolffs These besteht jedoch durchaus Anlass zur Kritik: So setzt der deutsche Historiker Hans Lemberg die Entstehung Osteuropas als Raumkonzept erst im 19. Jh. an (siehe: Hans Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom „Norden“ zum „Osten“, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 33 (1985), 48–91) und es stellt sich die Frage, ob die Dichotomie Ost- und Westeuropas verschwimmen könnte, wenn Wolff in seine Analyse inner-westeuropäische Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie bzw. Stadt und Land miteinbezogen hätte (vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 500).

[6] Vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 498. Siehe auch: Edward Said, Orientalism. New York u.a. 1978 (deutsche Erstübersetzung: Orientalismus, übers. von Liliane Weissberg. Frankfurt/M., Berlin, Wien 1981). In seinem Monumentalwerk bezieht sich Said auf den im 18. und 19. Jh. geführten britischen und französischen Diskurs, der neben einer romantischen Verklärung des „Orients“ eine per definitionem bipolare Trennung zwischen „Orient“ und „Okzident“ postulierte (vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 498).

[7] Vgl. Maria Todorova, Historische Vermächtnisse als Analysekategorie. Der Fall Südosteuropa, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 227–252, 234. Siehe auch: Maria Todorova, Imagining the Balkans. Oxford u.a. 1997 (deutsche Erstübersetzung: Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil, übers. von Uli Twelker. Darmstadt 1999).

[8] Schenk, Mental Maps, 493–514, 508.

[9] Vgl. Ebenda.

[10] Vgl. Ebenda.

[11] Vgl. Todorova, Historische Vermächtnisse als Analysekategorie, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 227–252, 243.

[12] Vgl. Alexander Drace-Francis, Zur Geschichte des Südosteuropakonzepts bis 1914, übers. von Martin Prochazka, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 275–286, 279.

[13] Vgl. Matthew Gibson, Dracula and the Eastern Question. British and French Vampire Narratives of the Nineteenth-Century Near East. Basingstoke 2006, 1–2. Der serbischen Religionswissenschaftlerin Milica Bakić-Hayden zufolge handelt es sich beim „Balkanismus“ um einen Unterdiskurs des „Orientalismus“ (vgl. Schenk, Mental Maps, 493–514, 499). Siehe auch: Milica Bakić-Hayden, Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review 54 (1995), 917–931.

[14] Vgl. Katharina Lütz, Von Drachen und verfilzten Pelzmänteln: Über die Konstruktion des „Ostens“ in Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Serie, in: Marketa Spiritova / Katerina Gehl / Klaus Roth (Hgg.), Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten. Wahrnehmungen im östlichen Europa im Wandel. Bielefeld 2020, 53–70, 62. Eine Ausnahme stellt die Verklärung des südosteuropäischen Bauern- und Landlebens mit seinen farbenfrohen Trachten als Inbegriff von Idylle und der Konservierung von Traditionen in der Romantik dar (vgl. Mark Mazower, Der Balkan, übers. von Elvira Willems. Berlin ²2003, 65–66.

[15] Vgl. Lütz, Von Drachen und verfilzten Pelzmänteln, in: Spiritova / Gehl / Roth (Hgg.), Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten, 53–70, 62–63.

[16] Vgl. Ebenda, 63.

[17] Vgl. Drace-Francis, Zur Geschichte des Südosteuropakonzepts, übers. von Prochazka, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 275–286, 277.

[18] Vgl. Ebenda, 276.

[19] Vgl. Ebenda.

[20] Vgl. Ebenda, 275–276. Diese Bezeichnung war im frühen 16. Jh. entstanden und hatte sich ab Mitte des 18. Jh.s als Standard etabliert (vgl. Ebenda).

[21] Vgl. Ebenda, 276.

[22] Vgl. Lütz, Von Drachen und verfilzten Pelzmänteln, in: Spiritova / Gehl / Roth (Hgg.), Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten, 53–70, 62.

[23] Wolff, Die Erfindung Osteuropas, übers. von Wielander, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 21–34, 23.

[24] Vgl. Lütz, Von Drachen und verfilzten Pelzmänteln, in: Spiritova / Gehl / Roth (Hgg.), Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten, 53–70, 59.

[25] Vgl. Wolff, Die Erfindung Osteuropas, übers. von Wielander, in: Kaser u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Bd. 11, 21–34, 24.